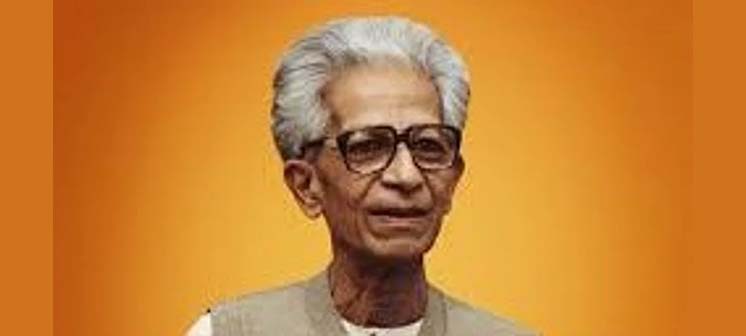

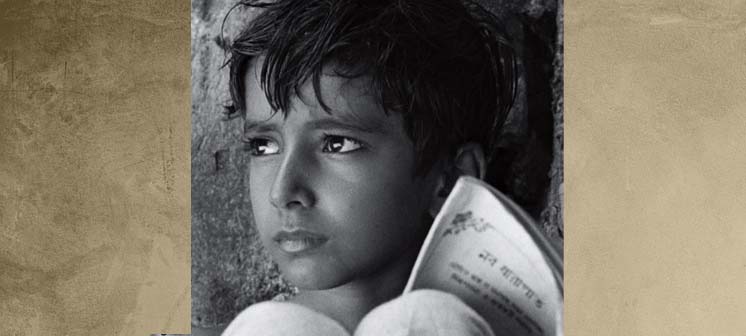

রাস্কিন বন্ড ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ভারতীয় লেখক।বন্ডের জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ী ষ্টেশনে। তাঁর প্রথম উপন্যাস “দ্য রুম অন দ্য রুফ” তিনি লিখেছিলেন ১৭ বছরবয়সে এবং এটি প্রকাশিত হয়েছিলো যখন তার বয়স ২১ বছর। তিনি তার পরিবার নিয়ে ভারতের মুসৌরিতে থাকেন। Our Trees Still Grow in Dehra লেখার জন্য ১৯৯২ সালে তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরষ্কার পান। ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১৪ সালে পদ্মভূষণ পুরষ্কারে ভূষিত হন। তিরিশটির বেশি উপন্যাস লিখেছেন তিনি। লিখেছেন প্রচুর নিবন্ধও। রাস্কিন বন্ডের উপন্যাস ‘অল রোডস লিড টু গঙ্গা’ একটি আলোচিত উপন্যাস। প্রাণের বাংলায় এই উপন্যাসের ধারাবাহিক অনুবাদ করেছেন এস এম এমদাদুল ইসলাম। ‘হিমালয় ও গঙ্গা’ নামে উপন্যাসের ধারাবাহিক অনুবাদ এখন থেকে প্রকাশিত হবে প্রাণের বাংলায়।

একসময় কেউ মুসৌরি বেড়াতে এলে তাকে অবশ্যই প্রচুর পরামর্শ শুনতে হতো স্থানীয় পাহাড়ের চূড়া ‘গান হিল’ চড়ে দেখার জন্য। গান হিল- এর চূড়া থেকে হিমালয়ের এক টা বড়ো অংশ দেখা যায়। আজকাল অবশ্য ভ্রমণকারিদেরকে কেবল-কার যোগে গান হিলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখান থেকে হিমালয়ের জমাট বরফ সহ আরো অনেক কিছুই দেখা যায়, তবে চূড়াটিতে কোনো ’গান’ বা কামান না থাকায় মানুষজন জায়গাটির এমন নামকরণের সার্থকতা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করে বটে। এক্ষেত্রে এই বিষয়টি সহ হিল-স্টেশনটির পুরনো ইতিহাস থেকে কিছু তথ্য আমরা জানাবার চেষ্টা করতে পারি।

টা বড়ো অংশ দেখা যায়। আজকাল অবশ্য ভ্রমণকারিদেরকে কেবল-কার যোগে গান হিলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখান থেকে হিমালয়ের জমাট বরফ সহ আরো অনেক কিছুই দেখা যায়, তবে চূড়াটিতে কোনো ’গান’ বা কামান না থাকায় মানুষজন জায়গাটির এমন নামকরণের সার্থকতা নিয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করে বটে। এক্ষেত্রে এই বিষয়টি সহ হিল-স্টেশনটির পুরনো ইতিহাস থেকে কিছু তথ্য আমরা জানাবার চেষ্টা করতে পারি।

১৯১৯ সালের আগে পর্যন্ত দিবসের মধ্যাহ্ন নির্দেশের জন্য ‘গান হিল’- এর চূড়া থেকে কামান দাগা হতো। এটা করার কারণ হতে পারে যে তখনকার দিনে ঘড়ির চাইতে কামান হয়তো সস্তা ছিলো। প্রথম প্রথম কামানটি তাক করা ছিলো পূর্ব দিকে; কিন্তু কদিন পরেই গ্রে ক্যাসল নার্সিং হোম থেকে অভিযোগ আসে যে গোলার আওয়াজে মাঝেমধ্যেই তাদের ঘরের সিলিং থেকে পলেস্তারা খসে পড়ে এবং তা রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয়। কামানটিকে উত্তর দিকেও দাগা যাচ্ছিলোনা কারণ তাতে ‘দিলখুশ’ নামের বাড়িটি ধ্বসে যেতো। ফলে উত্তর-দক্ষিণ করে কিছুদিন চলে, তবেএতে ক্রিস্টাল ব্যাংক আবার অভিযোগ জানায়। অবশেষে দক্ষিণমুখী হয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কিন্তু একদিন এক বিপত্তি ঘটে। কোনো একদিন কামান দাগার আগে গানার কামানের নলের বারুদ ঠাসার র্যামরডটি বের করে নিতে ভুলে যায়। ফলে সেদিন শহরবাসীকে দুপুরের সংকেত পাঠাবার সঙ্গেসঙ্গে র্যামরডের আঘাতে স্যাভয় হোটেলের ছাদটিও উড়ে যায়।

জনমত কামানের বিপক্ষে চলে যাওয়ায় কামানের মুখ এবার মল এলাকার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। গোলার আওয়াজ গম্ভীর করার জন্য বারুদের পরে নলের মুখে ভেজা ঘাস এবং বাতিল তুলা ঠেসে দেয়া হতো। একদিন দুর্ঘটনাবশত বারুদের পরিমাণ বেশি পড়ে যাওয়ায় একটা গোলা বেশ গতি নিয়েই গিয়ে পড়ে মলে রিক্সা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এক মহিলার কোলে। ওটাই ছিলো শেষ গোলা, কারণ এরপর কামানটিকে বিযুক্ত করে ফেলা হয়।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের পূর্ববর্তী সময়কার হিল-স্টেশনটিতে একটু উঁকি দিলে মন্দ হয়না। তবে ওসব চমৎকারিত্বে যাবার আগে হিল-স্টেশনটির হালকা একটা ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে এর পটভূমি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

১৮২৫ সালে দূনের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন কোনো এক মি. শোর। ভদ্রলোক সরকারি কাজের ফাঁকে সময় পেলেই গুটিসুটি মেরে উঠে যেতেন পাহাড় শ্রেণিতে- তখন জায়গাটার নাম ছিলো মাঁসুরি-মাঁসুর নামের এক গুল্মে ভরা ছিলো জায়গাটা। তিনি সেখানে কিছু সমতল খুঁজে পান যেখানে রাখালরা অবস্থান নিতগ্রীষ্মের সময় তাদের গোরু চড়াবার জন্য। পাহাড়ে তখন জঙ্গলের কমতি ছিলোনা, আর জন্তু-জানোয়ারও ছিলো প্রচুর। মি. শোর আর সারমার রাইফেলস- এর ক্যাপ্টেন ইয়াং যৌথভাবে তৈরি করলেন একটা শ্যুটিং-বক্স। ওটা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে, তবে বলা হয় বক্সটি বানানো হয়েছিলো ‘ক্যামেল ব্যাক’ চূড়ায় উত্তরমুখ করে। লান্ডুরের প্রথম বাড়িটি এখনো চেনা যায়। ১৮২৬ সালে ক্যাপ্টেন ইয়াং-এর বানানো বাড়িটির নাম ‘মালিন্গর’। লান্ডুর সহসাই ব্রিটিশ সেনাদের জন্য স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারকেন্দ্রে পরিণত হলো; সেই হাসপাতালটি ঘিরে এখন ‘ডিফেন্স ইন্সটিটিউট অব ওয়ার্ক স্টাডি’-এর অফিস। এরপর অসামরিক লোকজন আসতে শুরু করেছিলো দলেদলে; বাড়ি-ঘর বানাতে শুরু করেছিলো পশ্চিমে সেই ‘ক্লাউড এন্ড’ থেকে পুবে ‘ডালিয়া ব্যাংক’ পর্যন্ত – মাঝখানে প্রায় বারো মাইলের ব্যবধান। ১৮৩২ সালে কর্ণেল এভারেস্ট (যাঁর নামে এভারেস্ট শৃঙ্গের নামকরণ হয়েছে) সারভেয়র জেনারেল হিসেবে ‘দি পার্ক’- এ সার্ভে অব ইন্ডিয়া অফিস খোলেন এবং ওখানকার জন্য রাস্তা বানান।

মানুষ মুসৌরি আসে স্বাস্থ্য উদ্ধারে, ব্যবসার কাজে, আর বিনোদনের জন্য। আনন্দ উপভোগের জন্য আসাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাননীয়া এমিলি এডেন। তিনি ছিলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল, অকল্যান্ডের আর্ল, লর্ড জর্জ এডেনের ভগিনী। আমাদের প্রথমদিককার এই ভ্রমণকারিনী তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখেছেন-‘বিকেলের দিকে মনোরম লান্ডুরের পথে বের হই, কিন্তু এদিকটাতে একটু পরেই রাস্তা অপ্রশস্ত হয়ে আসে, আর তার সঙ্গে কমে আসে আমাদের উৎসাহ। প্রথমে যে জায়গাটাতে থামলাম সেখানে আমাদেরকে বলা হলো, “এখানেই হতভাগ্য মেজর ব্লান্ডেল ও তার ঘোড়া নিচে পড়ে গিয়ে ছাতু হয়েছিল,” এবং কাছেই গাছে আটকানো একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে, “এখানে একজন ক্যামেরুন সেনাসদস্য পড়ে নিহত হয়েছেন…” ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেই হলো। হতভাগা মেজর ব্লান্ডেলের দুর্ভাগ্যের কথা সারাক্ষণ মাথায় থাকলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে এই জায়গার চাইতে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য কল্পনা করা যায়না।’

সে সব দিনে মুসৌরিতে উপযুক্ত রাস্তা ছিলোনা এটা সত্য, তবে এটাও ঠিক যে খাদের কিনার থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার অনেকগুলোর জন্য দায়ী ছিলো বিয়ার পান। হিল-স্টেশনে বিয়ার যেমন ছিল সহজলভ্য তেমন সস্তা।

মি. বোলে ছিলেন ওই এলাকার আদি চোলাইকারীদের একজন। ১৮৩০ সালে হাথিপাওঁ-তে তিনি খোলেন ‘ওল্ড ব্রুয়ারি’। বছর দুয়েকের মধ্যে সেনাসদস্যদের মধ্যে বিয়ার সরবরাহ করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়লেন তিনি। অভিযোগ উঠলো যে সৈন্যরা জাল পাস দেখিয়ে বিয়ার নিচ্ছে। ক্যাপ্টেন ইয়াং (পড়ে কর্ণেল) মি. বোলেকে ডেকে পাঠালেন জবাবদিহি করতে। পরে তার বিরুদ্ধে বিনা লাইসেন্সে বিয়ার বানাবার অভিযোগ এনে তাকে চোলাই কারখানা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেয়া হলো। অদম্য বোলে সাহেব আবার ব্যবসায় ফিরে এলেন ১৮৩৪ সালে এবং খুললেন ‘বোলের ব্রুয়ারি’। ভদ্রলোক মুসৌরিতে রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। ক্যামেল ব্যাক-এ তার সমাধিটি এখনো দেখবার মতো।

১৮৭৬ সালের দিকে এসে চোলাই ব্যবসা আবার কেলেঙ্কারির শিকার হলো। এটা ঘটলো তখন যখন সবাই বলতে শুরু করেছে যে চোলাইয়ের মান বেশ উন্নত হয়েছে। ঘটনাটা ওয়াইমার এন্ড কোম্পানি- এর ভ্যাট ৪২ নিয়ে। অনুসন্ধানের একপর্যায়ে পিপার তলানিতে যেয়ে চোলাই হয়ে যাওয়া একটা গোটা মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেলো। হতভাগা মানুষটি একসময় পিপের ভিতর পড়ে গিয়ে ডুবে মরেছে এবং শেষমেষ নিজের অজান্তে নিজেই বিয়ারের স্বাদ বাড়িয়েছে। ‘এ মাসূরী মিসসেলানি’-এর লেখক এইচ. সি. উইলিয়ামস জানাচ্ছেন, ‘বিয়ার পিপাসুদের রসনাপুর্তির জন্য হালে বিকল্প উদ্ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ারের স্বাদ বৃদ্ধিতে মাংসের ব্যবহার হয়ে আসছিলো।’

নির্লজ্জতায় ভরা একটা খারাপ জায়গা ছিলো মুসৌরি সে সময়, বলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার একজন সংবাদদাতা। তিনি ১৮৮৪ সালের ২২ অক্টোবর তার পত্রিকায় লেখেন, ‘ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গন গির্জায় প্রার্থনা সেরে লাইব্রেরির সঙ্গে লাগোয়া রেস্তোরাঁটিতে গিয়ে পেগের পর পেগ পান করলেন। অন্যদিকে, সেইসময়টিতে জমানো হয় এমন এক বিশেষ শৌখিন বাজারে, এক মহিলা তার চেয়ারের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত ভদ্রলোকদের প্রত্যেককে পাঁচটাকার বিনিময়ে চুমু খেয়েছে। এই মানুষগুলো দেশে ফিরে গিয়ে এরকম সামাজিক আচার-আচরণের কী ধরণের মূল্যায়ন করবেন?’

এর মাত্র পঞ্চাশ বছর পর, মুসৌরির এক মহিলা একটি চুমুর দাম উঠিয়েছিলেন ৩০০ টাকায়, নিলামে। এই ঘটনা প্রমাণ করে দ্রব্যমূল্য কিভাবে বেড়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এসব সত্ত্বেও, বা এসবের কারণে এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে পারলৌকিক প্রয়োজনের উপলব্ধিও দেখা দেয়। ফলে হিল-স্টেশনের এখানে সেখানে গড়ে ওঠে বেশ কিছু সংখ্যক গির্জা-সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনোটি হচ্ছে ক্রাইস্ট চার্চ (১৮৩৬)।

১৯০৫ সালে রয়্যাল হাইনেস প্রিন্সেস অব ওয়েলস (পরে রানি মেরি) মুসৌরি ভ্রমণে আসলে তিনি ক্রাইস্ট চর্চের বাইরে একটি দেবদারুর চারা রোপন করেন। ওই ঘটনার বিবরণ সম্বলিত স্মারক ফলকটি আজও দেখা যায়, তবে তার বেশখানিকটাই গাছের কাণ্ডের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছে এতদিনে।

বছর ত্রিশেক পরে ক্রাইস্ট চার্চের চ্যাপলেইন ছিলেন সরলমনা রেভারেন্ড টি. ডবলিউ. চিছল্ম। ১৯৩৩ সালে একদিন কোনো এক নিয়মিত রোববারের প্রার্থনায় একজন প্রবীণ ভারতীয় নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর রোগমুক্তিতে ঈশ্বরের দয়া চেয়েছিলেন- যিনি তখন মুসৌরিতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। এইঘটনা প্রতিটা চা পর্বে ঝড় তুলে দিলো, চ্যাপলেইনের নিন্দা হলো বিস্তর। ফলে তিনি মন্তব্য করেন, ‘এখন এমন দিন এসেছে যে ঈশ্বরের বক্তব্যকেও সরকারি হুকুমের ধারক-বাহক হতে হয়।’

আজকালকার দিনে মুসৌরি যাওয়া সহজ বটে, কিন্তু রেলগাড়ি, মোটরগাড়ির চল হবার আগে কীভাবে যেতো মানুষ? সেটা বড়ো কঠিন কাজ ছিলো। মি. শোর এবং ক্যাপটেন ইয়াং ছাগল-চড়া পথ ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতেন; লেডি এডেন উঠতেন তাঁর ঘোড়া হাঁটিয়ে। এর আগে দিল্লির কাছে গাজিয়াবাদে রেলগাড়ি থেকে নেমে বলদ-জোড়া গাড়ি বা টাঙ্গা যোগে আসতে হতো হিমালয়ের পথে, টাঙ্গার গতিতে। পরের রাস্তাটুকু হয় হাঁটতে হতো, বা ঘোড়ায় চেপে, অথবা এক ধরনের পালকি, ডুলিতে করে যেতে হতো।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই সিন্ধু, পাঞ্জাব ও দিল্লি রেল সাহারানপুর পর্যন্ত চলে আসে, গোরুর-গাড়ির জায়গায় আসে ডাক-গাড়ি। মুসৌরি হয়ে দেরাদুন যেতে এখন একমাত্র পরিবহন হলো ডাক-গাড়ি বা ‘রাতের মেইল’।

ডাক-গাড়ি টানা ঘোড়াগুলো আলাদা জাতের প্রাণী, ‘ঘাড় বাঁকিয়ে যাত্রীদের কামরায় ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে এরা,’ মন্তব্যটা একজন ভুক্তভোগীর। কোচওয়ান হাতখুলে চাব্কালে এবং ঘোড়াগুলোর তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করে মন খুলে খিস্তি করার পর যদি ওরা সিধা চলে। এবং একবার ছুটতে শুরু করলে আর থামা নেই, একটানে দুলকি চালে চলে থামবে গিয়ে যেখানে ঘোড়া বদল হবে সেখানে। তখন ডিকেন্সিয়ান কায়দায় বিউগল বাজানো হবে।

সিভালিকস্- এর ভেতর দিয়ে যাত্রাটা এখনো শুরু হয় মোহান্ড পাস থেকেই। আরোহনের ক্রমোন্নতিটা প্রথমে একটু রয়ে সয়ে, তারপর পথ যত উঠে যায় বেঁকে বেঁকে ততো খাঁড়া হতে থাকে তা। দক্ষিণে পাহাড় হঠাৎ খাঁড়া হয়ে উঠেছে, উত্তরে তা আবার সয়ে সয়ে নেমেছে।

যাত্রার এই পর্যায়ে এসে ঢোল পেটানো হতো (দিনের বেলায়) এবং মশাল জ্বালা হতো (রাতের বেলায়), কারণ প্রায়ই বন্য হাতিরা ডাক-গাড়িকে মোকাবেলা করতে চলে আসতো। এরা শুঁড় তুলে হুঙ্কার ছাড়লে ঘোড়াগুলো আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে উল্টোপথে ছুট লাগিয়ে সমতলে চলে যেতো।

১৯০১ সালে দেরাদুনে রেললাইন বসলো। তার আগে পর্যন্ত রাতে বিশ্রামের জন্য থামার প্রধান জায়গা ছিলো রাজপুর। সেখানে রাত্রিযাপনের উল্লেখযোগ্য হোটেল বা মোটেল ছিলো,‘এলেনবরা হোটেল’, ‘প্রিন্স অব ওয়েলস হোটেল’, এবং মেসার্স বাকল এন্ড কোম্পানির ‘এজেন্সি রিটায়ারিং রুমস’। এগুলো আনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দেরাদুনের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরের গুরুত্ব কমেছে এবং অনেকদিন পর্যন্ত এর দীর্ঘ প্যাঁচানো বাজারটি প্রেতপুরীর মতো হয়ে ছিলো।

অল্পদিনে স্যাভয় ও শার্লেভিল হোটেলও খুলে গেলো। বিশাল বিশাল আসবাব, গ্র্যান্ড পিয়ানো, বিলিয়ার্ড টেবিল, ব্যারেল ব্যারেল মদ, বাক্সের পর বাক্স শ্যাম্পেন উঠে আসলো গোরুর গাড়িতে করে টেনেহেঁচড়ে। ১৯০৯ সালে হঠাৎ করে হোটেলগুলো আলো ঝলমলে হয়ে উঠলো, কারণ এবছরই মুসৌরিতে বিদ্যুৎ এসেছে। তার আগে বলরুম ও ডাইনিং-রুমে জ্বলতো মোমের ঝাড়বাতি, কক্ষ আলোকিত হতো মোম জ্বালিয়ে আর রান্নাঘরে জ্বলতো স্পিরিট-ল্যাম্প।

অল্পদিনে স্যাভয় ও শার্লেভিল হোটেলও খুলে গেলো। বিশাল বিশাল আসবাব, গ্র্যান্ড পিয়ানো, বিলিয়ার্ড টেবিল, ব্যারেল ব্যারেল মদ, বাক্সের পর বাক্স শ্যাম্পেন উঠে আসলো গোরুর গাড়িতে করে টেনেহেঁচড়ে। ১৯০৯ সালে হঠাৎ করে হোটেলগুলো আলো ঝলমলে হয়ে উঠলো, কারণ এবছরই মুসৌরিতে বিদ্যুৎ এসেছে। তার আগে বলরুম ও ডাইনিং-রুমে জ্বলতো মোমের ঝাড়বাতি, কক্ষ আলোকিত হতো মোম জ্বালিয়ে আর রান্নাঘরে জ্বলতো স্পিরিট-ল্যাম্প।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শার্লেভিল আর স্যাভয় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছালো। সিঙ্গাপুরের র্যাফেলস, বা টোকিওর ইম্পেরিয়ালের মত নাম হলো এদের। ধনাঢ্য ভারতীয় যুবরাজরা, তাঁদের পরিবার-পরিজন ও পারিষদ স্যাভয়ের পুরোটাই দখল করে নিতো। প্রতি রাতে স্যাভয় অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করতো, বলরুম জোড়ায় জোড়ায় ট্যাঙ্গো নাচে মুখরিত হতো- এসব নাচ ছিলো তখনকার দিনের হাল ফ্যাশানের চল্।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর মুসৌরি কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হলো। ব্রিটিশরা চলে গেছে, পয়সাওয়ালা যুবরাজ ও জমিদারদের অবস্থারও অবনতি ঘটেছে। হোটেল, বোর্ডিং-হাউজ বন্ধ হতে থাকলো একে একে। তবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে উঠতি ভারতীয় মধ্যবিত্তরা হিল-স্টেশনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে লাগলো। মল এলাকা আবারো গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় জনাকীর্ণ হতে শুরু করলো। আজকালকার দিনে বিদেশি ভ্রমণপিপাসুরা হিমালয়ের নিচের অংশের সৌন্দর্য সন্ধান করে। যারা পায়ে হেঁটে বা বাহনে চড়ে পাহাড়ের একটু ভিতরে যেয়ে দেখতে চায়, তারা বিচিত্র সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর দর্শনে মুগ্ধ হবে সন্দেহ নেই। হিমালয়ের একটা বৈশিষ্ট খুবই উল্লেখযোগ্য, আর সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে সমতল থেকে এর উঠে যাওয়া আর তার সঙ্গে এর শ্যামলিমার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাওয়া। সমতলের সবুজ থেকে উচ্চতার সবুজ কতইনা আলাদা!

পাহাড়ের উপরের বৃক্ষাদিতে সমতলের কোনো গাছেরই মিল পাওয়া যাবেনা। ৪০০০ ফুট উচ্চতায় গেলে মিলবে লম্বা পাতার পাইন। ৫০০০ ফুটের পর থেকে কয়েক ধরনের চিরসবুজ ওক্। ৬০০০ ফুটের ওধারে দেখবেন রডোডেনড্রন, দেবদারু, মেপল, পাহাড়ি সাইপ্রেস,এবং চমৎকার হর্স-চেস্টনাট। এরও উপরে গেলে রূপালি ফার দেখা যাবে প্রচুর; তবে ১২০০০ ফুটে গিয়ে এরা যেন বাধা পেয়ে খর্ব হয়ে গিয়েছে। ওদের জায়গায় তখন দেখা যাবে বার্চ আর জুনিপার।এই উচ্চতায় হলুদ ড্যান্ডেলিয়ন, নীল অপরাজিতা, বেগুনি ঘুঘুফুল (কলামবাইন), এক ধরনের নীল বায়ুপরাগী বনফুল (আনিমনি), এডেলভাইস, ইত্যাদির মাঝে জন্মায় বুনো রাজবেরি।

পাহাড়গাত্রের সর্বত্রই গাছ-গাছড়ায় ছাওয়া নয়। অনেক পাহাড়ই আছে যেগুলো এতটাই খাড়া ও এবড়োখেবড়ো যে সেখানে গাছ-লতা জন্মানো সম্ভব নয়। ওই সব পাহাড়ে সাধারণত পাওয়া যাবে কোয়ার্টজ, চুনাপাথর বা গ্রানাইটের সম্ভার।

সমতলের গাছপালা যেমন পাহাড়েরগুলোর থেকে আলাদা, তেমনি আলাদা হলো পশু-পাখি। পাহাড়ে দেখা যায় ভালুক, গোরাল (ছোট শিংওয়ালা হরিণ), মার্টিন (মাংসাশী রোমশ বেজি বিশেষ), গন্ধছড়ানো বিড়াল (সিভিট), স্নো-লেপার্ড, কস্তুরীমৃগ- সব। পাতিকাকের পরিবর্তে গভীর ও চওড়া স্বরে দাঁড়কাকের কা কা শোনা যাবে, ছোটোখাটো বাদামি ঘুঘুর পরিবর্তে ডেকে উঠবে মিষ্টি বোলে পাহাড়ি ঘুঘু।

এসব পাখি আপনি বেশিরভাগ সময় দেখতে পাবেন না, কিন্তু শুনতে পাবেন। ট্রেক করতে করতে একটু ভিতরের দিকে চলে গেলে, বা হিল-স্টেশনের কোনো নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলে পাখিদের এই কলকাকলি আপনাকে মাতিয়ে রাখবে, নিয়ে যাবে এক স্বর্গরাজ্যে। পাখির কলতান- উপত্যকায় প্রবাহমান ঝরনাধারার আওয়াজ, পাহাড়িদের গলায় গান, পাইনের গন্ধ, দূরে গাঁয়ে বসতি থেকে নীল ধোঁয়া নির্গত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া- সব আপনাকে বিমোহিত করে রাখবে। হিমালয়ে এসবই আপনার সারাক্ষণের সঙ্গী। (চলবে)

ছবিঃ গুগল

মন্তব্য করুন

Share Article

আরো পড়ুন

আরো পড়ুন

সাহিত্য

কবি জীবনানন্দ দাশের প্রেম শোভনা

16 Oct 2025

305 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ছয়টি কবিতা

16 Oct 2025

325 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

কবিতা বুঝিনি আমি...

26 Sept 2025

915 বার পড়া হয়েছে

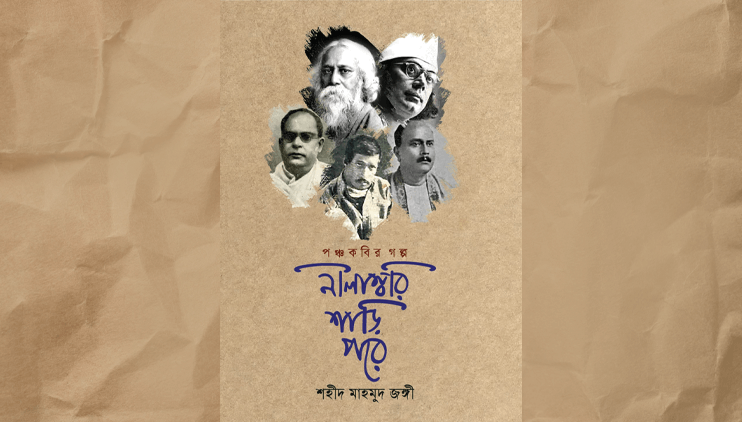

সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের পঞ্চ কবিকে জানার সুযোগ ...

18 Sept 2025

2290 বার পড়া হয়েছে

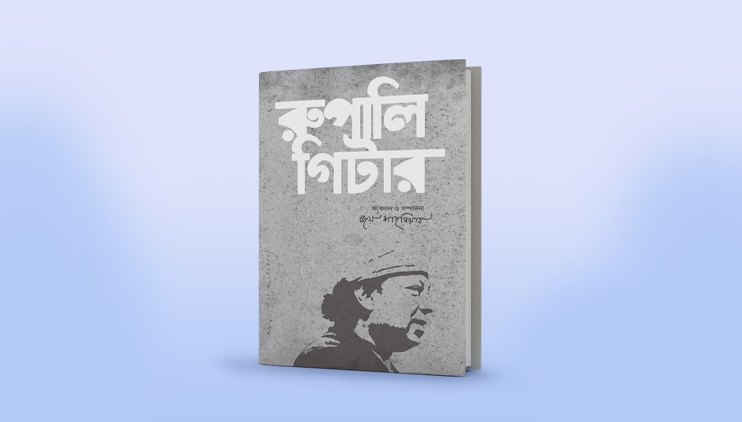

সাহিত্য

আইয়ুব বাচ্চুর রুপালি গিটার

6 Feb 2025

5400 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাঠ অনুভূতি : একদিন ঘুম ভাঙা শহরে

30 Jan 2025

5485 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

কাজেকর্মে কমলকুমার

9 Jan 2025

4190 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমরা করবো জয়

2 Jan 2025

2555 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ঘরহীন ঘরে হেলাল হাফিজ

14 Dec 2024

4050 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অ্যাপল পাই, কেক আর সিলভিয়া প্লাথ

12 Dec 2024

2490 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

শতবর্ষে নেরুদার প্রেম ও নৈঃশব্দ

5 Dec 2024

2970 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

রুশ লোকগল্প আর যত খাবার

28 Nov 2024

3565 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নৃশংসতার সাক্ষ্য দেয় গ্রাসের টিন ড্রাম

21 Nov 2024

2450 বার পড়া হয়েছে

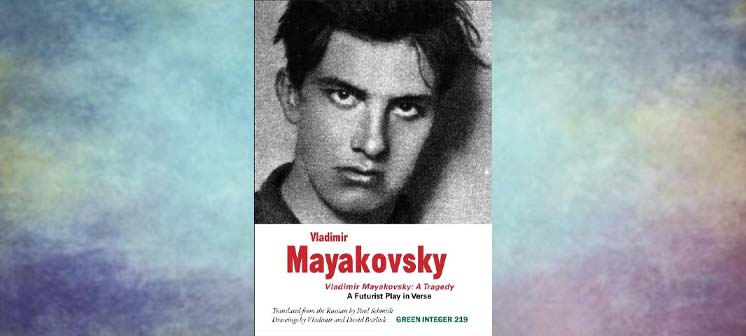

সাহিত্য

মায়কোভস্কির শেষ চিঠি

14 Nov 2024

2515 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বিভূতিভূষণের বন্ধুরা

7 Nov 2024

3345 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পৃথিবী আর সূর্য‘র মাঝখানে এক কবি

7 Nov 2024

2475 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাগল হাওয়ার অ্যানিয়াস নিন

31 Oct 2024

2465 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ফেরেননি জীবনানন্দ

24 Oct 2024

2320 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

হারানো শহরে হেমিংওয়ে

10 Oct 2024

2520 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

প্রকৃত সারস

19 Sept 2024

2825 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বেশি চুরি যাওয়া বই নাইনটিন এইটি ফোর

11 Jul 2024

3455 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মৃত্যুর শতবর্ষে দুঃস্বপ্ন

4 Jul 2024

3365 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অপেক্ষা...

27 Jun 2024

3470 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আবিদ আজাদের কবিতা

13 Jun 2024

5410 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গোয়েন্দার ১০০ বছর

6 Jun 2024

4145 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

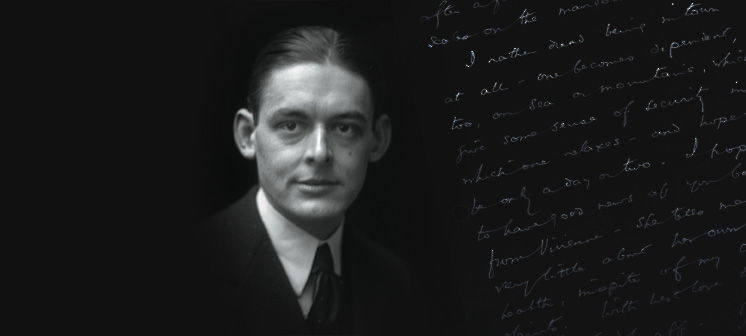

এলিয়ট দ্বিতীয় স্ত্রী‘র জন্য লিখেছিলেন যৌন কবিতা

6 Jun 2024

3680 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অ্যালান পো‘র ঘুমিয়ে পড়া কবিতা

3 May 2024

2815 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

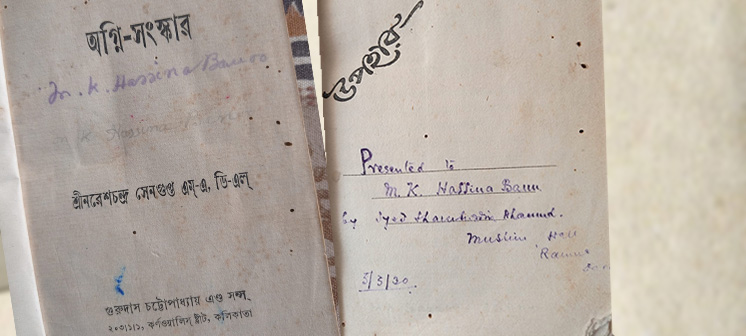

সময়ের তাকে একটি পুরনো বই

25 Apr 2024

5735 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

দুটি কবিতা

7 Apr 2024

4390 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমার মনের ভিতরে একটা ট্রেন আছে

7 Apr 2024

3285 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্প সম্মান

29 Mar 2024

4115 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আলম হায়দারের ২টি কবিতা

21 Mar 2024

2960 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বিদেশী কবিতা

21 Mar 2024

2925 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

একশ দুই বছরে জয়েসের ইউলিসিস

14 Mar 2024

2715 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১২

22 Feb 2024

4085 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১১

8 Feb 2024

4055 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অন্য হেমন্তের কাছে

1 Feb 2024

2540 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১০

1 Feb 2024

3360 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৯

25 Jan 2024

3930 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৮

18 Jan 2024

3580 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমার মনের ভিতরে একটা ট্রেন আছে

18 Jan 2024

2490 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পথের পাঁচালী রইলো…

11 Jan 2024

2465 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৭

11 Jan 2024

3160 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

কবিতাগুচ্ছ

4 Jan 2024

3990 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৬

4 Jan 2024

4870 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৫

28 Dec 2023

4285 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ভ্যান গঘের বইপত্র

21 Dec 2023

3205 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৪

21 Dec 2023

4695 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ৩

13 Dec 2023

4850 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাজা থেকে লেখা কবিতা

7 Dec 2023

4595 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ২

7 Dec 2023

4755 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আজও নাইনটিন এইটি ফোর

30 Nov 2023

2950 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পার্সোনাল সার্ভিস পর্ব. ১

30 Nov 2023

5130 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

র্যাবিট ক্যাচার ও অপ্রকাশিত চিঠি

23 Nov 2023

3025 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

তালনবমী

23 Nov 2023

3150 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

তানিয়া হাসানের তিন কবিতা

17 Nov 2023

3545 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

হেমন্তে হ্যামলেট...

26 Oct 2023

4245 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নীর-বিন্দু

19 Oct 2023

4535 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পুজোর গন্ধ…

5 Oct 2023

6365 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (শেষ পর্ব)

5 Oct 2023

8685 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

সিমনের সমকামী জীবনের গল্প

28 Sept 2023

3625 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ৪)

28 Sept 2023

16195 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

১২ই সেপ্টেম্বর…

14 Sept 2023

4860 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ৩)

14 Sept 2023

8525 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ২)

7 Sept 2023

10700 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

শালামভের নরক

7 Sept 2023

6230 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পঞ্চাশ বছর পরে (পর্ব ১)

31 Aug 2023

9990 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মায়াকোভস্কির প্রতি ট্রটস্কি

23 Aug 2023

3930 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

একটি উজ্জ্বল মাছ

15 Jun 2023

4665 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মার্কেজের আনটিল অগাস্ট

1 Jun 2023

3350 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নন্দিনীর সংসার..

13 Apr 2023

3360 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গুডনাইট ভিভিয়েন, গুডনাইট

27 Oct 2022

2665 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বই পোড়ার গন্ধ

2 Sept 2022

2660 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতা

25 Aug 2022

8475 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গথিক গল্পের গা ছম ছম

16 Jun 2022

2365 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আপনাকে দশদিনের জন্য স্বামী হিসেবে পেলে আমি ধন্য

31 Mar 2022

2550 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ভ্যান গঘের বোন...

1 Apr 2021

2425 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

আমার চেনা দেরা

2 Jun 2019

2220 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

সাদা মেঘ, সবুজ পাহাড়

23 May 2019

2875 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বিদায় নিলেন অদ্রিশ বর্ধন

21 May 2019

2430 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

প্রাচীন উদ্ভিদ সংগ্রাহকগণ

16 May 2019

2600 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাহাড়ে পাহাড়ে পাখির কাকলি

9 May 2019

2655 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাড়োয়ালের অসাধারণ বৃক্ষরাজি

2 May 2019

2270 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

নেমে আসে গঙ্গা

25 Apr 2019

2465 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

লুৎফুল হোসেনের তিনটি কবিতা

25 Apr 2019

2995 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

যেখানে নদীরা এসে মেশে

18 Apr 2019

2220 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

বদ্রিনাথের পথে

11 Apr 2019

2455 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

তুংনাথের জাদু

4 Apr 2019

2485 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

মন্দাকিনীর পাড় ধরে

28 Mar 2019

2640 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

লান্ডুর বাজার

21 Mar 2019

2515 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পুরনো মুসৌরির গল্প

14 Mar 2019

2925 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাড়োয়ালের এক গ্রাম

7 Mar 2019

2395 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গাছের সঙ্গে বেড়ে ওঠা

1 Mar 2019

3045 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

গল্পগুলো বাধ্য করে...

21 Feb 2019

2380 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

দুনের রানি

21 Feb 2019

2555 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

হিমালয় ও গঙ্গা

7 Feb 2019

2855 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

অমিত রঞ্জন বিশ্বাসের ৩ টি কবিতা

10 Jan 2019

2645 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

প্রয়াত মুনিরা চৌধুরীর ৫টি কবিতা

22 Nov 2018

2285 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

রায়হান শরীফের চারটি কবিতা

9 Nov 2018

2405 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

সহজ মানুষের গান…

2 Aug 2018

2635 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

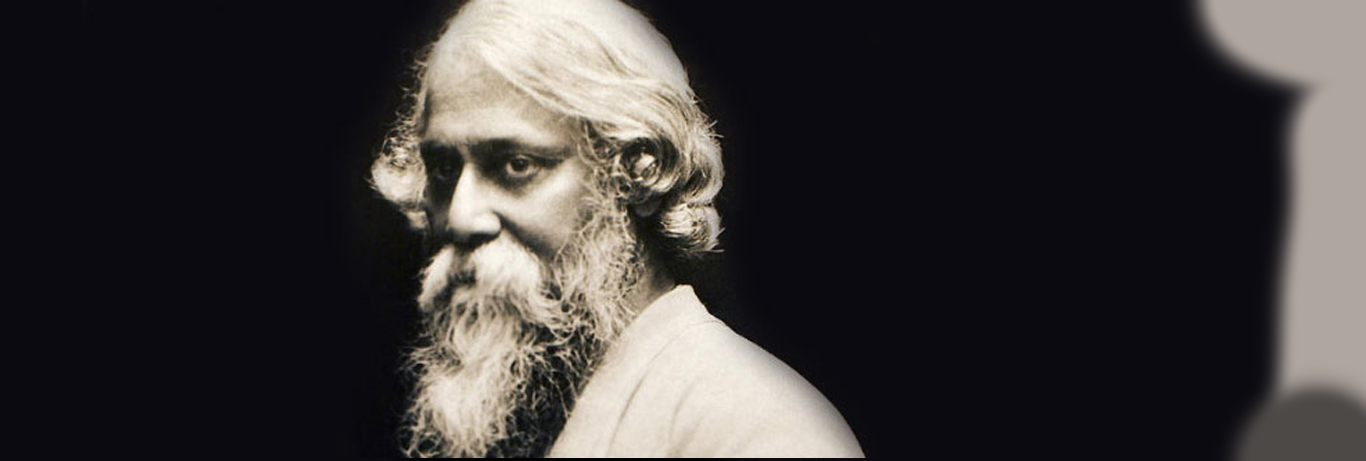

২২ শে শ্রাবণের দিকে…

2 Aug 2018

2140 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

পাঁচটি কবিতা

10 May 2018

3400 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

কবিতা পড়ার দায়!

1 Feb 2018

3420 বার পড়া হয়েছে

সাহিত্য

ওয়াদুদ রহমানের ৫টি কবিতা

18 Jan 2018

3515 বার পড়া হয়েছে

স্বত্ব © ২০১৬ - ২০২৩ প্রাণের বাংলা।

সম্পাদক ও প্রকাশক: আবিদা নাসরীন কলি।

Email: Article: [email protected], Avertising: [email protected]

Phone: +8801818189677, +8801717256199